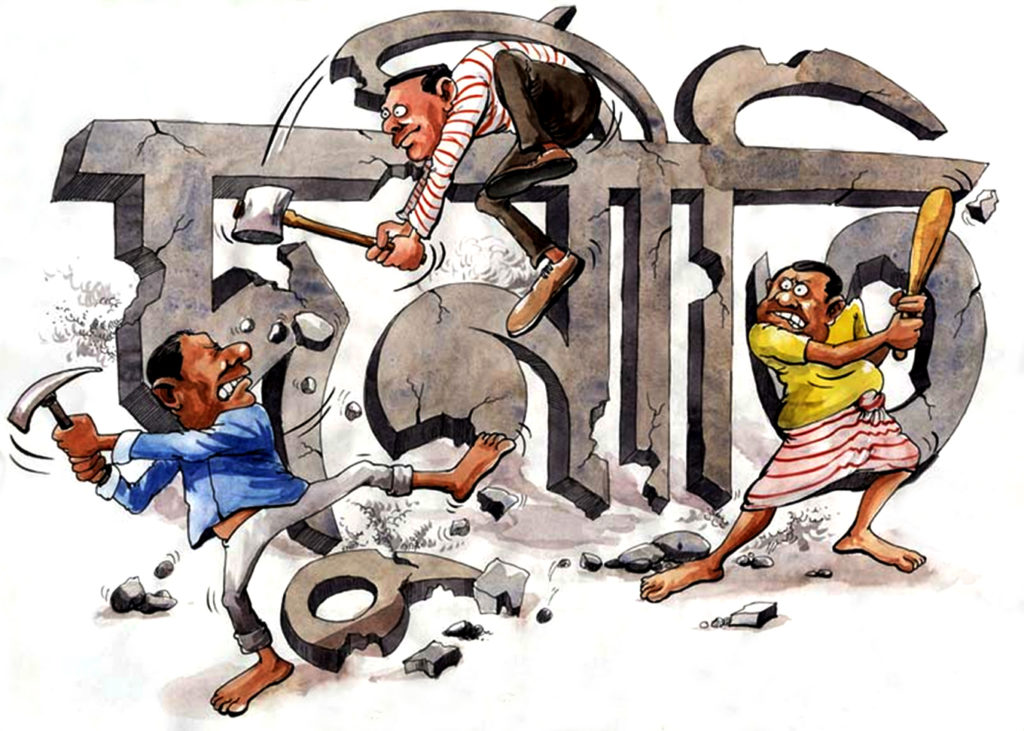

অনেকে বলেন, যেনতেন প্রকারে অতিমাত্রায় রোজগার না করতে পারলে নিজের পরিবারের মানুষজনই হয়তো দুয়ো দেবে। দুর্নীতি সম্পর্কে সমাজের নৈতিক অবস্থানকে ভঙ্গুর করে দেওয়ার চক্রান্তে অনেকেই কমবেশি শামিল হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। আর্থিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে মূল্যবোধ তৈরির ব্যাপারে আমাদের সামাজিক অনীহা চোখে পড়ার মতো। এমনকি বড় বড় আর্থিক দুর্নীতির বিষয়গুলো সুরাহা করার ক্ষেত্রেও সরকারকেও খুব একটা আগ্রহী বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারে ব্যাংকিং খাতের দুর্নীতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

২০১০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে সোনালী ব্যাংকের রূপসী বাংলা শাখাসহ একাধিক শাখার মাধ্যমে হলমার্ক নামের অখ্যাত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তুলে নেয় প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা। দেশের আর্থিক খাতের বড় এ কেলেঙ্কারির সঙ্গে সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হুমায়ূন কবিরসহ ব্যাংকটির কর্মকর্তাদের যোগসাজশের অভিযোগ ওঠে তখনই।

এই আর্থিক কেলেঙ্কারির জন্য কয়েকজন ব্যক্তি বর্তমানে কারাগারে থাকলেও নির্বিঘ্নে দেশ ছেড়েছেন ব্যাংকটির সেই সময়কার এমডি হুমায়ূন কবিরসহ একাধিক কর্মকর্তা।

২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে আলোচনায় আসে পাঁচটি ব্যাংক থেকে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া বিসমিল্লাহ গ্রুপ। পত্রপত্রিকার খবর মতে, গ্রুপটির এমডি খাজা সোলায়মান চৌধুরী ও তার স্ত্রী এবং গ্রুপের চেয়ারম্যান নওরিন হাবিব ব্যাংক লুটের টাকা দিয়ে বর্তমানে দুবাইয়ে হোটেল ব্যবসা করছেন। এ ঘটনায় বিসমিল্লাহ গ্রুপের ১৩ জন ও পাঁচটি ব্যাংকের ৪১ জন ব্যাংকারকে আসামি করে ১২টি মামলা করে দুদক। আসামিদের মধ্যে রয়েছেন জনতা ব্যাংকের তিন শাখার ১২ জন, বেসরকারি খাতের প্রাইম ব্যাংকের নয়জন, প্রিমিয়ার ব্যাংকের সাতজন, যমুনা ব্যাংকের পাঁচজন ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের আটজন ব্যাংকার। কিন্তু হোমরা-চোমরারা সবাই আড়ালেই রয়ে গেছেন।

হলমার্ক ও বিসমিল্লাহ কেলেঙ্কারির ডামাডোলের মধ্যেই আলোচনায় আসে রাষ্ট্রায়ত্ত বেসিক ব্যাংকে লুটপাটের ঘটনা। ব্যাংকটির তৎকালীন চেয়ারম্যান শেখ আবদুল হাই বাচ্চু ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী ফখরুল ইসলামের নেতৃত্বে অখ্যাত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আত্মসাৎ করে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভালো মুনাফায় থাকা ব্যাংকটি এখনো এ বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

সম্প্রতি ফারমার্স ব্যাংককে আর্থিক খাতের জন্য ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ হিসেবে চিহ্নিত করছে অর্থ মন্ত্রণালয়। অর্থ মন্ত্রণালয় বলছে, ব্যাংকটি সাধারণ আমানতকারী এবং বিভিন্ন ব্যাংক থেকে উচ্চ সুদে অর্থ নিয়ে ধার করে চলছে। ফলে ব্যাংকটি সমগ্র আর্থিক খাতে ‘সিসমেটিক রিস্ক’ সৃষ্টি করছে। এতে আমানতকারীদের আস্থা নষ্ট হতে পারে বলেও মনে করছে মন্ত্রণালয়।

বড় বড় আর্থিক কেলেঙ্কোরির ব্যাপারে সরকার যেমন নিশ্চেষ্ট রয়েছে, পাশাপাশি প্রতিনিয়ত মাত্রাতিরিক্ত বৈভবের প্রদর্শনীকে নিয়ন্ত্রণ করার গুরুদায়িত্বও সরকার পালন করছে না। চারপাশের বৈষম্য এর পেছনে অনেকটা কাজ করছে। নিজেদের পড়শি থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজন, অফিসের অন্যসব সহকর্মী সবার সঙ্গে নিরন্তর প্রতিযোগিতায় মগ্ন আমরা। দেশের কোনো চরম বিত্তশালীর বাড়ির মাথায় এরোপ্লেন নামে কি না, তার চেয়েও আমার পাশের বাড়ির তমুক ভাইয়ের উপরি পাওনায় আমি উদ্বিগ্ন, প্রতিযোগিতাপরায়ণ।

কিন্তু শুধু উপরি রোজগার নয়, আমার চোখের সামনে আপনার ভোগ করার প্রদর্শনীতেও আমি উত্ত্যক্ত প্রতিনিয়ত।

উন্নয়নের সঙ্গে বৈষম্যের একটা ‘স্বাভাবিক’ সম্পর্ক আছে, এমন কথা অনেক মহলেই খুব প্রচলিত। উন্নয়নের জন্য কিছুটা বৈষম্য নাকি মেনে নিতেই হবে। সেই আলোচনা এখন থাক। কিন্তু উন্নয়ন মানেই কি দুর্নীতি? এ প্রসঙ্গে দুটি সম্ভাবনা আছে।

এক, যখন উন্নয়ন এবং দুর্নীতি হাতে হাত ধরে এগোয়, অর্থাৎ, উন্নয়নও হয়, দুর্নীতিও চলতে থাকে। আর দুই, যখন উন্নয়নের নামে শুধুই দুর্নীতি হয়। এই দুটি পরিস্থিতির মধ্যে তফাতটা খেয়াল রাখা জরুরি, তা না হলে অনেক আলোচনাই বিপথে হারিয়ে যায়।

তবে একটা কথা মানতেই হবে। ‘হোক উন্নয়ন, হোক দুর্নীতি’,- এমন একটি স্লোগানের মাহাত্ম্য দরিদ্র মানুষজন বুঝে থাকেন। ধরা যাক, একজন চরম সৎ উন্নয়নকর্মী ১০০ টাকা খরচ করতে পারেন না এবং তার থেকে ১ টাকা পকেটেও পোরেন না। আর এক জন অসৎ অথচ কর্মপটু, প্রচুর কাজ করে চটজলদি ১ হাজার টাকা খরচ করে ফেলেন এবং ১০ টাকা পকেটে পোরেন। গরিব মানুষ নিশ্চয়ই সৎ আধিকারিকটিকে সাধুবাদ দেবেন না।

রাস্তা হলে, স্কুল হলে, বিদ্যুৎ হলে, হাসপাতাল হলে, শিক্ষা স্বাস্থ্যের উন্নতি হলে মানুষ ‘উপরি’ নিয়ে মাথা ঘামায় না। ফলে দুর্নীতি একটা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা পায়।

নৈতিকতার দিক থেকে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও ঘটনা হলো, উন্নয়ন এবং নীতির দৌড়ে উন্নয়নের দিকেই পাল্লা ভারী। বস্তুত, কার্যক্ষেত্রে সে পাল্লা আরও বেশি ভারী হয়, কারণ গণতান্ত্রিক ক্ষমতা ভোটধর্মী।

কিন্তু দুর্নীতি যখন সরাসরি দরিদ্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে? দারিদ্র্য নিয়েই যখন দুর্নীতি হয়? ধরা যাক, কোথাও ১০০ জন মানুষের মধ্যে ৫০ জন দরিদ্র বসবাস করেন। অতএব নিয়মানুসারে, সরকার ওই ৫০ জন মানুষকে ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ড দেবে, যার সাহায্যে তারা সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের সুযোগ পাবেন।

কিন্তু সরকার যদি ওই ৫০ জনের মধ্যে ৩০ জনকে ওই কার্ড দেয় এবং বাকি ২০টি কার্ড যারা দরিদ্র নন, তাদের দিয়ে দেয়, তাহলে সেটা হবে দুর্নীতি।

ওই ২০ জনের সে কার্ড পাওয়ার কথা নয়। তারা সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে গরিবদের প্রাপ্য অনুদান হস্তগত করবেন। এ ধরনের কার্ড বণ্টনে কিছুটা ভুলত্রুটি হতেই পারে। কিন্তু যদি দরিদ্র পরিবারের একটা বড় অংশ এই কার্ড না পান, অন্যদিকে বিত্তশালীদের একটা বড় গোষ্ঠী এর সুবিধে ভোগ করেন, তাহলে জনকল্যাণের নামে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাবে। এবং সেই দুর্নীতি শেষ বিচারে উন্নয়নের পথেও বাধা হবে।

বর্তমান সরকারের আমলে দেশজুড়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো। রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, মেট্রোরেল, আরও কত অবকাঠামো হচ্ছে। আর তেমনই চোখে পড়ার মতো বিভিন্ন আর্থিক দুর্নীতি। শেয়ার, ব্যাংক, বীমা, টেলিফোন, বিদ্যুৎ খাতে কেলেঙ্কারি, করফাঁকি দেওয়া, বেআইনি টিভি চ্যানেল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ, সরকারি কেনাকাটায় রূপকথাসম দুর্নীতির কথাও শোনা যায়। কিন্তু দারিদ্র্য নিয়েও দুর্নীতির মাত্রাটা কতখানি, তার সঠিক কোনো পরিসংখ্যান না থাকলেও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়!

কেউ কেউ মনে করেন, উন্নয়নের সঙ্গে বৈষম্যের একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে। কখনো কখনো উন্নয়ন এবং দুর্নীতি হাতে হাত ধরে এগোয়, অর্থাৎ, উন্নয়নও হয়, দুর্নীতিও চলতে থাকে। কিন্তু উন্নয়নের নামে শুধুই দুর্নীতি হলে একসময় উন্নয়নই বিপথে হারিয়ে যায়। তাই উন্নয়নের পাশাপাশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের অঙ্গীকারটাও অত্যন্ত জরুরি।

থেকে:

থেকে: